新聞中心

NEWS CENTER

給我一個支點,我就可以翹起地球(帶你了解《杠桿》原理)

物理八年級下冊第十二章《杠桿》一、教學目標(一)知識與技能1.知道杠桿,并能識別出杠桿,并能準確找出支點、動力、阻力、動力臂、阻力臂。2.知道杠桿的平衡條件,并能利用杠桿的平衡條件進行相關的計算。3.了解杠桿的一些應用。(二)過程與方法1.通過…

一、教學目標

(一)知識與技能

1.知道杠桿,并能識別出杠桿,并能準確找出支點、動力、阻力、動力臂、阻力臂。

2.知道杠桿的平衡條件,并能利用杠桿的平衡條件進行相關的計算。

3.了解杠桿的一些應用。

(二)過程與方法

1.通過實驗和觀察,了解杠桿的幾個概念;

2. 通過實驗探究,得出杠桿的平衡條件。

(三)情感態度與價值觀

1.通過從生活中的實例,建立杠桿模型的過程,了解物理學中研究問題的方法。

2.通過探究杠桿的平衡條件,使學生勇于并樂于參與科學探究,增進交流與合作的意識,加強學生之間的相互協作精神。

3.通過杠桿分類及應用的學習,感受物理與生活的聯系,進一步領會物理知識的應用價值。

二、教學重難點

重點:探究杠桿的平衡條件。

難點:杠桿示意圖中動力臂和阻力臂的畫法。

三、教學準備

多媒體設備、七三課堂。

四、教學過程

導入新課

古希臘科學家阿基米德曾說:“給我一個支點和一根足夠長的硬棒,我就能把地球撬起來。”當年阿基米德的豪言壯志雖然至今沒有實現,但卻顯示了科學家基于科學理論的宏大氣魄,也使我們接觸到了杠桿這個詞。

1. 杠桿

人類很早就使用杠桿了,杠桿是一種簡單的機械,在我們的生活中應用十分廣泛。

觀察這些工具,說出它名稱及用途,思考它們之間有什么共同點?

學生交流討論,得出結論:

(1)硬的物體

(2)能夠繞著某一點轉動

引導學生進行觀察、分析、概括,最后抽象出杠桿這一物理模型,形成杠桿的概念。通過圖片認識杠桿,然后引領學生認識杠桿的五個要素。

杠桿定義:一根硬棒,在力的作用下能繞著固定點轉動,這根硬棒就是杠桿。

說明:

(1)“硬棒”不一定是直棒,杠桿可以是直的,也可以是彎的;

(2)一根硬棒能成為杠桿,應具備兩個條件:一是要有力的作用,二是能繞固定點轉動,兩個條件缺一不可。杠桿必須是硬的,固定點可以在杠桿的一端,也可以在杠桿上的其他位置。

杠桿五要素:

支點:杠桿可以繞其轉動的點O

動力:使杠桿轉動的力F?

動力臂:從支點O到動力F?作用線的距離l?

阻力:阻礙杠桿轉動的力F?

阻力臂:從支點O到阻力F?作用線的距離l?

注意:

(1)力的作用線指的是經過力的作用點沿力的方向所在的直線;

(2)力臂不是支點到力的作用點的距離,是到作用線的距離。

著重從數學角度確定力臂的定義,理清“點”“線”“距”的含義。

在配合圖片講解過程中,歸納畫力臂的步驟:

(1)確定支點

(2)確定力的作用線

(3)過支點到力的作用線作垂線

引領學生畫出使用起子、剪刀和抽水機的力臂,加深學生對這一概念的理解。

2. 杠桿平衡條件

我們之前學習過物體平衡,那么什么時候杠桿平衡呢?杠桿平衡又有什么條件呢?

學生猜想:

(1)動力×動力臂=阻力×阻力臂

(2)動力+動力臂=阻力+阻力臂

(3)動力/動力臂=阻力/阻力臂

在學生進行初步設計后,組織交流設計思想,通過交流討論,使學生明白:

(1)實驗中動力和阻力是人為規定的;

(2)“怎樣確定力的大小及力臂”是這個實驗的難點,可以在實驗中使杠桿水平平衡,此時鉤碼的重力就是鉤碼對杠桿的作用力,桿上的格子數就是力臂的大小;

實驗步驟:

(1)將杠桿放置在水平桌面上,調節平衡螺母,使杠桿平衡;

(2)在杠桿兩側掛上數量不同的鉤碼,移動鉤碼的位置,使杠桿重新在水平位置平衡;

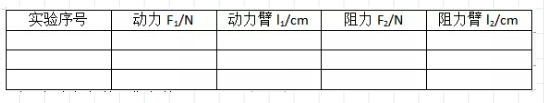

(3)改變動力F?和動力臂l?的大小,相應調節阻力F?和阻力臂l?,再做幾次實驗,并將數據填入表格中。

演示探究杠桿的平衡條件

綜合學生討論結果,比較計算結果,歸納得出正確結論。

杠桿平衡條件:動力×動力臂=阻力×阻力臂或F?×l?=F?×l?

強調杠桿為什么要在水平位置平衡:

(1)消除杠桿自重對實驗的影響;

(2)便于測量力臂的大小。

3. 生活中的杠桿

引導學生畫出以下幾個杠桿的動力、動力臂、阻力、阻力臂。

比較以上三種不同杠桿的動力、動力臂、阻力、阻力臂的大小,學習三種類型的杠桿,并對不同類型的杠桿特點及功能總結。

五、教學反思

杠桿是初中力學部分的重要內容,教材在杠桿的定義、杠桿的五要素兩個內容上安排的篇幅較小,重點突出了探究杠桿的平衡條件。但對于力臂的畫法,在實際作圖應用在還是需要加強的,對于點到線的距離通過數學角度從而能夠讓學生更好的理解。同時在探究杠桿的平衡條件的過程中,為什么要使杠桿在水平位置平衡,也是需要重點去講解介紹,使學生明白其中意圖。

掃描二維碼 關注我們

上一篇:沒有了

下一篇:動能和勢能的異同點